Com ilustrações de Eloar Guazzelli

Revista Página 22

Como o modo “hacker” de agir, ao achar e ocupar as brechas dos sistemas, pode mudar o mundo desiludido com as promessas da democracia, do capitalismo e da justiça social

O blecaute das grandes corporações funcionou por enquanto. Os projetos Sopa e Pipa [1] foram retirados da pauta do Congresso norte-americano. Mas ainda paira a ameaça de regulação da internet com a justificativa do combate à pirataria e a proporção que o debate alcançou resulta em oposição, mas também em pressão para que outros países avaliem uma conduta parecida.

[1] Stop Online Piracy Act (Sopa), ou Lei Contra a Pirataria Online, eProtect intellectual Property Act(Pipa), ou Lei de Proteção à Propriedade intectual

O jogo de forças põe na corda bamba a previsão do filósofo da cibercultura Pierre Lévy de que, condicionado pela mídia digital, o espaço público do século XXI será caracterizado por maior liberdade de expressão, oportunidade de escolha das fontes de informação, além da livre associação em comunidades, grafos de relações pessoais ou conversas criativas que florescem na rede (acesse aqui). Mas a aflição pode arrefecer – não sumir –, se considera- da a essência hacker: caminhar pelas brechas.

“Invadir um sistema é encontrar uma brecha; o sistema fecha a brecha e o hacker encontra outra, e assim por diante, estamos sempre reocupando”, define Pedro Markun, um dos fundadores da Casa da Cultura Digital em São Paulo, o templo aberto dos coletivos criativos em constante experiência para novos usos e compartilhamento do conhecimento – é outra leitura pertinente para a palavra “hacker”.

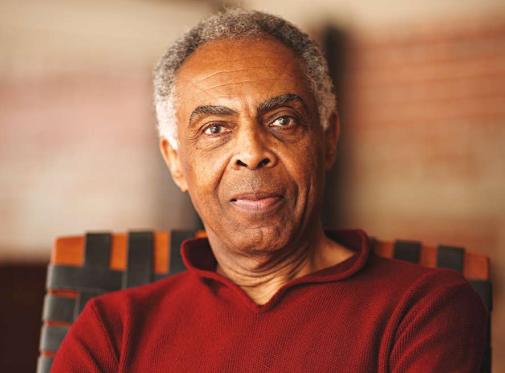

Gilberto Gil também endossa a urgência de movimento e atenção quando o assunto é a ameaça à liberdade digital: “É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte”, espalhou o músico por aí.

Pedro Markun faz parte da rede Transparência Hacker, uma lista de discussão e ações formada por 860 pessoas para uma nova forma de fazer política. A Transparência opera na direção da alfabetização para a inteligência coletiva. Se não basta leitura de jornais e livros para um cidadão consciente, quem vai estimular a capacidade de estabelecer prioridades, selecionar fontes, filtrar informação, categorizar e classificar dados, característica dos participantes da nova esfera pública, como também nos lembra Pierre Lévy?

E, antes da interpretação apressada de que se trata do gueto jovem da classe média, ou coisa de nerd, Cátia Kitahara, fundadora do braço brasileiro do WordPress, o programa livre mais usado para criar blogs e sites, lembra que a periferia é um oásis do hackerismo, desde os gatos de energia elétrica ou a proliferação insuspeita de lan houses, ou celulares multimídia que permitem que a informação seja produzida e trafegue sem amarras.

“A cultura hacker não é um fenômeno de classe. Está próxima do dia a dia dos excluídos, da periferia, e é uma arma contra sistemas fechados que privilegiam alguns. Acontece que a palavra ‘hacker’ ainda está associada à tecnologia da informática”, diz Cátia. Ela também integra o Hacklab, umhackerspace paulistano no qual se preza a autogestão, o compartilhamento e a experimentação.

Nessa direção do que tem mudado na vida pública, pode-se arriscar que tal fuçador profissional é fruto do desencanto com sistemas de governo, crenças, partidos e regimes. Ou, como deduz o filósofo Vladimir Safatle no artigo “A década do desencanto”, publicado na Folha de S.Paulo, os novos personagens que entraram em cena na política mundial e transformaram 2011 no ano das revoltas sabem que todo verdadeiro movimento sempre começa com a mesma frase: “Não acreditamos mais”. Desencanto, nesse caso, perde seu caráter pejorativo para impulsionar ações concretas, menos arrogantes e com o espírito da partilha.

E foi com a crença no impossível que o Transparência Hacker conseguiu materializar seu projeto mais ambicioso e ironicamente simples: o Ônibus Hacker. Um antigo ônibus de banda, comprado, transformado e adaptado para percorrer pequenas cidades brasileiras, como uma grande celebração, aportando nos coretos mais distantes, com toda sua potência colorido-simbólica, e dotado das ferramentas humanas e tecnológicas para interagir com o acaso.

Na bagagem, fazer crer para qualquer cidadão que seu poder não é uma fábula, mas está, por exemplo, em propor projetos de lei diretamente no âmbito municipal – com 5% de assinaturas a proposta vai à votação direta, explica Pedro Markun –, cobrar transparência nos gastos públicos ou montar uma rádio para sua comunidade.

A tecnologia, nesse caso, é informação decodificada. Não a que chega aos borbotões e acaba gerando efeito contrário, porque o sujeito não consegue distinguir o que lhe serve. Mas a informação que pressupõe o ouvir primeiro.

O Ônibus Hacker foi financiado pelo Catarse (veja texto no fim da página), plataforma colaborativa que gerou R$ 56 mil vindos de 464 doadores – outra artimanha da cultura digital que tem dado vazão a projetos democraticamente, sem intermediários, por aclamação de muitos. A necessidade de sair do privilegiado circuito de São Paulo e alcançar outras plagas norteia a estrada do ônibus para este ano, conta Markun.

Existem pedidos para um rolê do ônibus em João Pessoa e Curitiba, festivais, eventos e grupos. “Teve gente que abriu o jogo e disse, claramente: “Veja, não sabemos com proceder nas próximas eleições, o que deve orientar nossos votos, queríamos vocês aqui”, revela Markun.

EMBRIÃO E INOVAÇÃO

EMBRIÃO E INOVAÇÃO

No porão da mesma Casa da Cultura Digital, outra turma maquina invenções em um espaço aberto, nos quais quem tiver interesse em testar tecnologias, criações inovadoras de construção de hardwares e softwares pode participar. O Garoa Hackerspace já construiu coisas tão distintas quanto uma impressora 3D ou umaparelho para você desenhar e

fazer música ao mesmo tempo.

Trata-se de um embrião do que poderiam ser centenas de núcleos de pesquisa e inovação no País, na visão de Pedro Abramovay, curador do Festival Cultura Digital – o evento que, no fim do ano passado, pôs em evidência e comemorou ações tão distintas e complementares como o Ônibus Hacker, as invenções do Garoa, as ações do movimento Occupy, e reuniu mais de 6 mil pessoas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em debates, mostras, exibições, experimentos e oficinas.

A alguns meses das eleições municipais, Abramovay acredita que as plataformas dos candidatos podem contemplar projetos como a criação dos hackerspaces, na perspectiva de serem mecanismos eficientes e baratos de incentivo à inovação e pesquisa. “São Paulo, por exemplo, poderia construir espaços, com um mínimo de equipamento, para serem geridos coletivamente, nas mais distintas regiões da cidade. Poderia virar a capital mundial dos hackerspaces. Haddad, Chalita, Bruno Covas, prestem atenção nisso!”, convoca o curador, em artigo publicado no seu blog.

As cidades e os estados, sobremaneira, têm um papel mais imediato e balizador na perspectiva da nova política, emergente da cultura digital. Merece ser falado aos quatro cantos o que fez Porto Alegre ao criar o espaço de colaboração cidadã www.portoalegre.cc.

Cada um dos 82 dos bairros estão representados na plataforma, uma cópia fiel e digital de como a cidade funciona. Ali o morador pode navegar pelo mapa e publicar conteúdos diretamente em redes sociais como Twitter, Facebook, YouTube e Vimeo, falando de situações que lhe tocam na cidade. Pode convocar seus pares para apoiar seus projetos, e falar direto com o poder público, entre outras ações.

Inspirado no conceito de wikicidades, é exemplo de inovação bem-sucedida em que o cidadão interfere, acompanha, cobra. E também o Cidade Democrática, a plataforma que propõe fazer o link entre ONGs, governos e cidadãos em torno de propostas concretas, caminha com os novos ventos. As questões a serem resolvidas pelos governos, na proposta do Cidade Democrática, provêm das pessoas.

O que falta, para espanto, é que as pessoas realmente digam mais do que precisam, revela Rodrigo De Luna, que integra o grupo. “Para isso, contamos com os jovens da geração digital e com a comunidade hacker para abrir caminho”, diz. “O Cidade Democrática está fundado na lógica hacker, que pressupõe que todos podem acessar e usar o que está disponível, porque o valor está no uso e não na propriedade das informações”, acrescenta.

Outro “wiki” mais conhecido, o Wikileaks passa por maus bocados com o bloqueio de suas contas pelas principais instituições financeiras. Mas, fiel ao princípio hacker, o projeto tem encontrado brechas para receber o dinheiro dos doadores por meio de parceiros/instituições pulverizados pelo mundo. Em São Paulo, um local de doação é a Casa da Cultura Digital, que recebe cheques de doadores para o Wikileaks.

O VELHO E O NOVO

Mas até onde este “novo mundo” se encontra com o velho mundo, dos partidos, vereadores, juízes, foros institucionalizados que ditam as regras e determinam o futuro da sociedade? Pedro Markun acha que o fim dos partidos está próximo. “As instituições estão sendo desmanteladas por descontentamento, novas coisas sur- girão, talvez um ‘occupy eleição’, por exemplo”, arrisca. Já Leonardo Brant, produtor e jornalista que criou umreality show virtual de economia criativa [2], pensa que a mudança demanda tempo. “ É preciso haver diálogo entre o novo e o velho. Para haver eficácia política é preciso chegar às instâncias de representação, aos partidos, ao sistema eleitoral. O ativismo precisa entrar no mundo real, nas relações interpessoais. Precisa sair do Second Life”, opina.

O projeto Empreendedores Criativos selecionou sete empreendimentos criativos. O objetivo é analisar e desenvolver de forma colaborativa cada uma dessas ideias, como um reality show que faz com que as dúvidas e informações no decorrer de seu processo alcancem todos os interessados

Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula criaram seus institutos independentes como forma de pensar a vida pública na perspectiva da política 2.0 [3], tal como a senadora e ex-candidata à Presidência Marina Silva está à frente do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS). São todos, como o ex-ministro Gilberto Gil, entusiastas da cultura digital, o que não deixa de ser, cada um a seu modo, um hackerismo sobre ideias frescas e aplicáveis em gestação nesse novo cenário.

[3] A expressão é usada para caracterizar o envolvimento colaborativo dos cidadãos nas plataformas dos governos, aproveitando a inteligência coletiva e o potencial que a internet oferece para a troca de informações e ideias

Uma avalanche sedutora de experimentação, de risco e de ativismo pode considerar essencial para um mundo melhor, por exemplo, a criação de uma plataforma digital em que os sujeitos estejam livres para depositar suas paixões e encontrar aliados para elas. Explico.

Daniel Waismann, programador e empreendedor digital e também um apaixonado por tango, levantou-se e disse acreditar que o mundo será muito melhor caso as pessoas tenham onde exercitar suas paixões. “Eu proponho uma plataforma digital na qual as pessoas possam falar sobre suas paixões, encontrar pessoas com os mesmos desejos, alugar um espaço e lá exercitar o que gostam.” De pronto, o empresário Oswaldo Oliveira, da Empresa Teia, levantou-se e disse: “Pode desenvolver a plataforma, eu serei seu sócio financiador”. A cena ocorreu em São Paulo durante o Encontro sobre Tecnologia e Ativismo, organizado pela Avina, fundação criada por um suíço para o desenvolvimento sustentável na América Latina.

O LADO SOMBIO DA FORÇA

O LADO SOMBIO DA FORÇA

Mas o mundo digital também tem suas sombras e não seria exagero dizer que o poder massivo e aparentemente natural das mídias sociais de grandes corporações digitais, como Google, Facebook e afins, vem na contramão do que propõe a cultura hacker, adepta de software livre e redes sociais abertas.

Evgeny Morozov, pesquisador-visitante da Universidade de Stanford e autor de The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom (algo como “A ilusão da rede: o lado sombrio da liberdade na internet”), publicou um artigo assustador sobre o que se trama neste ambiente e sobre o que não fomos consultados.

“Estamos entregando nossas vidas, fotos de família, memória, histórias e relações sociais a serviços cômodos (ao usuário). Isso é muito ingênuo”, afirma Leo Germani, do HackLab.

Ainda mais cômodos porque, pelo conceito de “compartilhamento sem fricção”, o que seria a próxima tacada do Facebook, o site não mais “perguntaria” ao usuário se ele quer compartilhar um link, uma música, um texto, mas faria isso automaticamente entre nossos pares, nos poupando dos botões de “curtir” ou “descurtir”. Como um big brother, daria conta de tudo o que fazemos on-line e, não bastasse, distribuiria essa informação a quem bem entendesse.

Dessa maneira, delata o artigo de Morozov, estaríamos cada vez mais numa bolha, fazendo circular interesses comuns, sem lugar para o acaso, a surpresa ou o que estivesse muito fora desse gosto médio.

“É hora de percebermos que o Facebook está eliminando a alegria, o caos e a natureza idiossincrática da internet, e substituindo tudo isso por sorrisos artificiais e eficiência tediosa (e, portanto, ‘sem fricção’)”, diz o pesquisador, que vê nisso um desastre ao pensamento crítico.

Essa tendência aparece ainda em dois bons vídeos. O primeiro, do Tedx Concordia, trata da perda de “serendipidade”, um neologismo para denotar descobertas ao acaso. Lenny Rachitsky mostra, então, como a vida seria muito pior sem essa abertura para o inesperado. No segundo, Eli Pariserdiscorre sobre as “bolhas de filtros” a que estamos submetidos quando navegamos pela internet, dirigindo nosso olhar e evitando que entremos em contato com o contraditório e o inesperado.

Mas, com o alcance indubitável da mídia social, ficar de fora é mesmo uma boa? Pedro Markun acha que se trata de uma relação de amor e ódio. As mídias sociais são os principais canais para divulgação das ações culturais, do ativismo e de propostas no âmbito da cultura digital.

Por outro lado, existe o pseudoativista, detonador e apoiador de qualquer causa na rede, mas que mal se move da cadeira para uma ação na vida real. “Um exemplo claro disso pra mim foi um evento no Anhangabaú. Vi várias pessoas compartilhando informações do evento, mas quase ninguém ia por causa da chuva. Elas achavam que estavam fazendo alguma coisa pelo simples fato de compartilharem a notícia, mas praticamente não fizeram nada”, conta Cátia Kitahara, do Hacklab. (mais sobre o assunto em entrevista com Márcia Tiburi)

A revolução digital não tem volta, mas há distintos pontos de vista sobre o controle da internet pelas grandes corporações. Leo Brant, do Empreendedores Criativos, acha que os velhos vícios serão substituídos por novos vícios e que o poder concentrador dos grandes conglomerados de mídia tende a aumentar com as novas tecnologias. “Não acredito numa subversão total do padrão de consumo de informação”, afirma.

Já Rodrigo de Luna, do Cidade Democrática, pensa que as formas de controle terão de se aprimorar muito para dar conta do salto evolutivo da web. “Essa tensão sempre vai existir, mas hoje é muito mais difícil controlar.” E assim voltamos às brechas, do início desta reportagem, aquelas às quais os peixes urbanos e coloridos de Eloar Guazelli, em meio ao concreto vertical, fazem uma bela analogia.

Crowdfunding– semente de uma nova lógica de mercado?

Uma das recentes ideias mais bacanas e bem-sucedidas foi a proliferação e afirmação dos sites de financiamento colaborativo, ou crowdfunding. Sem intermediários ou apoio de órgãos públicos ou institucionais, ocrowdfunding consegue “jogar pra galera” uma seleção de propostas interessantes e colocar sonhos de pé, viabilizando-os financeiramente. Cabe ao internauta a decisão de contribuir ou não para bancar o que é proposto.

Essas plataformas encaixam-se no que Marina Silva chama de “democracia prospectiva”, ou seja, buscar a democracia pelas frestas, por onde é possível, em cima da criatividade que a multitude oferece.

No Brasil, o Catarse, um dos mais conhecidos, foi a ferramenta para viabilizar um documentário sobre a construção da Usina de Belo Monte, o maior projeto que passou pela plataforma, apoiado por 3.429 pessoas, atingindo o valor de R$ 140 mil.

Rodrigo Maia, um dos sócios do Catarse, acha que o crowdfunding é apenas a ponta do iceberg de toda uma nova lógica de mercado que surge. “São sintomas de algo que está por vir, advindo da necessidade que as pessoas têm de se relacionar de forma mais direta e personalizada, sem intermediários.”

Sobre a possibilidade de uma bolha à vista, com a multiplicação desses sites e um possível espectador bombardeado e confuso com tantas opções, Rodrigo diz que, “no futuro, veremos o sistema de crowdfundingflexibilizado, com uma série de derivações, e é isso que impedirá o esgotamento do modelo”.

Do total de 1.013.725 pessoas que já apoiaram algum projeto no Kickstarter, pioneira e maior plataforma de crowdfunding existente, 84% só ajudaram um único projeto. Do restante, 16% são apoiadores recorrentes, e equivalem a 166.823 pessoas.

Os dados mostram que a grande maioria das pessoas só vai apoiar projetos de uma pessoa conhecida, na qual elas têm confiança e acreditam no trabalho, o que é inerente ao sistema do crowdfunding, segundo Maia. Mas diz também que estes 16% que apoiam mais de um projeto, de uma forma ou de outra, acreditam no sistema, e o enxergam como uma alternativa importante. guardadas as proporções, as estatísticas se repetem no Catarse.

A avaliação é que o potencial de crescimento do crowdfunding é enorme para os próximos anos. Um longo caminho para ferramentas que começaram quase ingenuamente, juntando gente que desejava ir a um show, por exemplo, como é o caso do Queremos ou o da simpáticaVaquinha que reproduziu on-line o método mais singelo e conhecido de “passar o chapéu”.